最近一直在专注智能体工作,也试了各种通用型 Agent 工具,结论是:

大多数通用 AI 智能体产品能唬住外行,却唬不住真正做业务的。

Manus出来以后、Deep Research 很热,大厂产品也都开始往「万能 Agent」方向靠,什么「只要一个指令,自动完成一切任务」听起来像是 Agent 版的“人工智能梦想机”。

我们当然都喜欢这种想象力。

但现实是——如果你真做业务系统(电商、销售、教育、内容分发、数据处理、客户支持),你会发现:

90% 的需求不是通用 Agent,而是业务 Workflow。

不是通用型 Agent 不行,而是它没法承担你业务中真正关键的角色。

通用 Agent 很炫,但解决不了业务刚需

先说一个你我都知道的事实:

通用 Agent 是个好 demo,Workflow 才是好产品。

可以让一个 Agent 去「自动写周报」,它会调接口、整合日报、润色文字——看起来很酷。

但如果你让它去跑一个跨平台广告投放流程,或者做一个标准化的销售线索清洗、归类和指派流程,它就废了。

为什么?本质上是这两点:

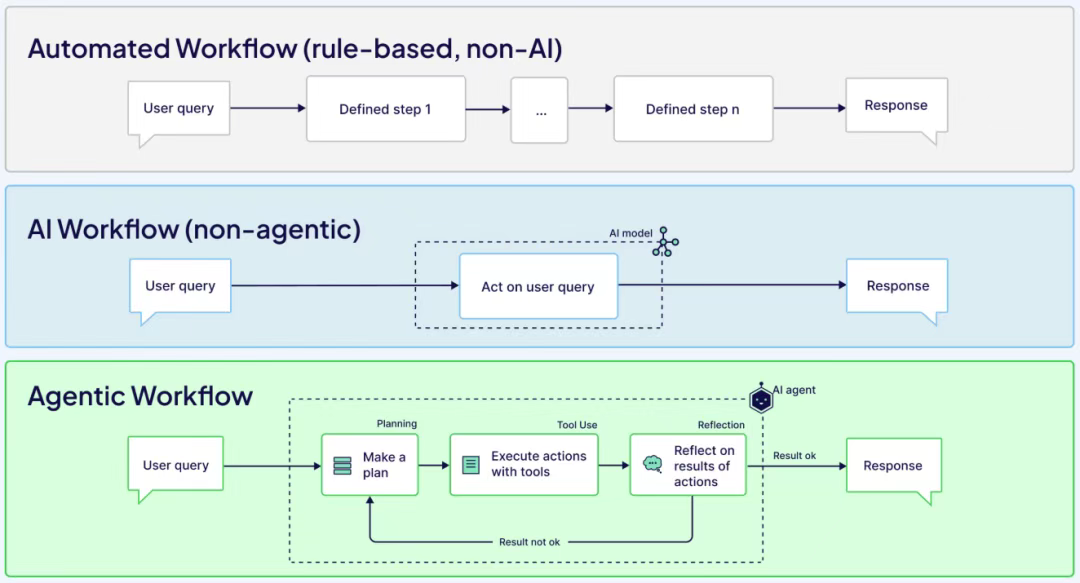

- 通用 Agent = 模型自己探索路径

- 模型是强搜索能力,但探索成本高、稳定性差。

- 业务 Workflow = 我们已经知道最优路径

- 根本不需要 AI 再“聪明一遍”,你只要高效执行。

真实业务中,成本控制、出错概率、可测性才是王道。

Workflow + LLM/Agent 才是最佳组合

B端场景需求几乎全部属于Agentic Workflow,我们落地了很多垂直智能体,比如:

- 抖音客服智能体:收集线索 → 判别意图 → 回复标准话术 → 转接真人

- AI 报表分析助手:接收SQL → 生成报表图表 → 自动周报格式化 → 群发

- 电商商品上架流程:抓取 → 图文生成 → 标签打标 → 自动上架 → 监控

说白了,AI 在流程中只是一个“节点工具”,而不是流程本身。

不是让 Agent 探索怎么做,而是我们告诉它“你只负责这一步”。

这就像工业流水线,你不会让一个全能工人自由发挥,而是让每个工人负责一个螺丝,一个动作,标准化、自动化、可控可测。

AI 的本质是搜索,而LLM + 工作流是先验知识

Agent 的强项是搜索、探索路径、创新策略。但大部分业务场景,是不允许你“探索”的。

AI虽然很聪明,但是我们不是让 AI 摸黑摸索出路,而是告诉它灯在哪、开关在哪、怎么走最短路径。

所以 对于 通用智能体 和Workflow 的定位应该是:

- 对于 低频复杂任务:可接受 Agent 作为探索路径工具;

- 对于 高频标准任务:必须使用 Workflow 执行,才能稳定高效;

- 对于 关键闭环场景:需要用 Workflow 封装 Agent,形成业务系统。

智能体也是软件系统,模块化才是未来

我们现在构建 Agentic 应用,基本都走模块化思路:

- 意图识别模块

- 数据抓取模块

- 文本生成模块

- 格式化输出模块

- 提交/同步模块

每个模块都用 AI 驱动,但组合是 Workflow 方式。

出错了、掉链子了、模型变化了,我们能迅速替换和修复某个环节,而不是推倒 Agent 重来一遍。

真正稳定的系统,一定是可以被组装、复用和验证的。

✍️ 小结一下

大家都不是 OpenAI,也不是 DeepMind,没必要复制一个 Deep Research。

但完全可以,在各自熟悉的行业里,基于 Agent 技术,做出一套极致实用的工作流,解决一类稳定的高频问题。

- 真实业务要的是稳定、可控、低成本的流程

- Workflow + LLM/Agent 才是当前落地正解

- AI 是工具,业务才是根本,用对位置,比全能更重要

如果你也在做智能体/Agent 的落地项目,欢迎在评论区说说你的经验。

有兴趣就点个“在看”or转发,咱们继续聊。

📢 加入1500+实战派AI从业者社群!

我们的AI社群聚集了来自阿里巴巴、抖音等背景的产品技术高手,以及跨境、人力资源、电商等行业的创业者,正在围绕AI智能体展开共创对接。

如果你想落地项目、交流机会、抢占红利,欢迎添加我的微信,一起探索AI下一站。

🎯大家都在看